Jens Fischen hat für das renommierte Theatermagazin Nachtkritik.de am 9. März 2022 unsere Lesung „Im Lager hat man auch mich zum Verbrecher gemacht.“ Margarete Ries – vom „asozialen“ Häftling in Ravensbrück zum Kapo in Auschwitz besprochen. Zehn Jahre nach der Premiere ist die Lesung noch immer gefragter Bestandteil unseres Repertoires.

Eine ganz normale Frau

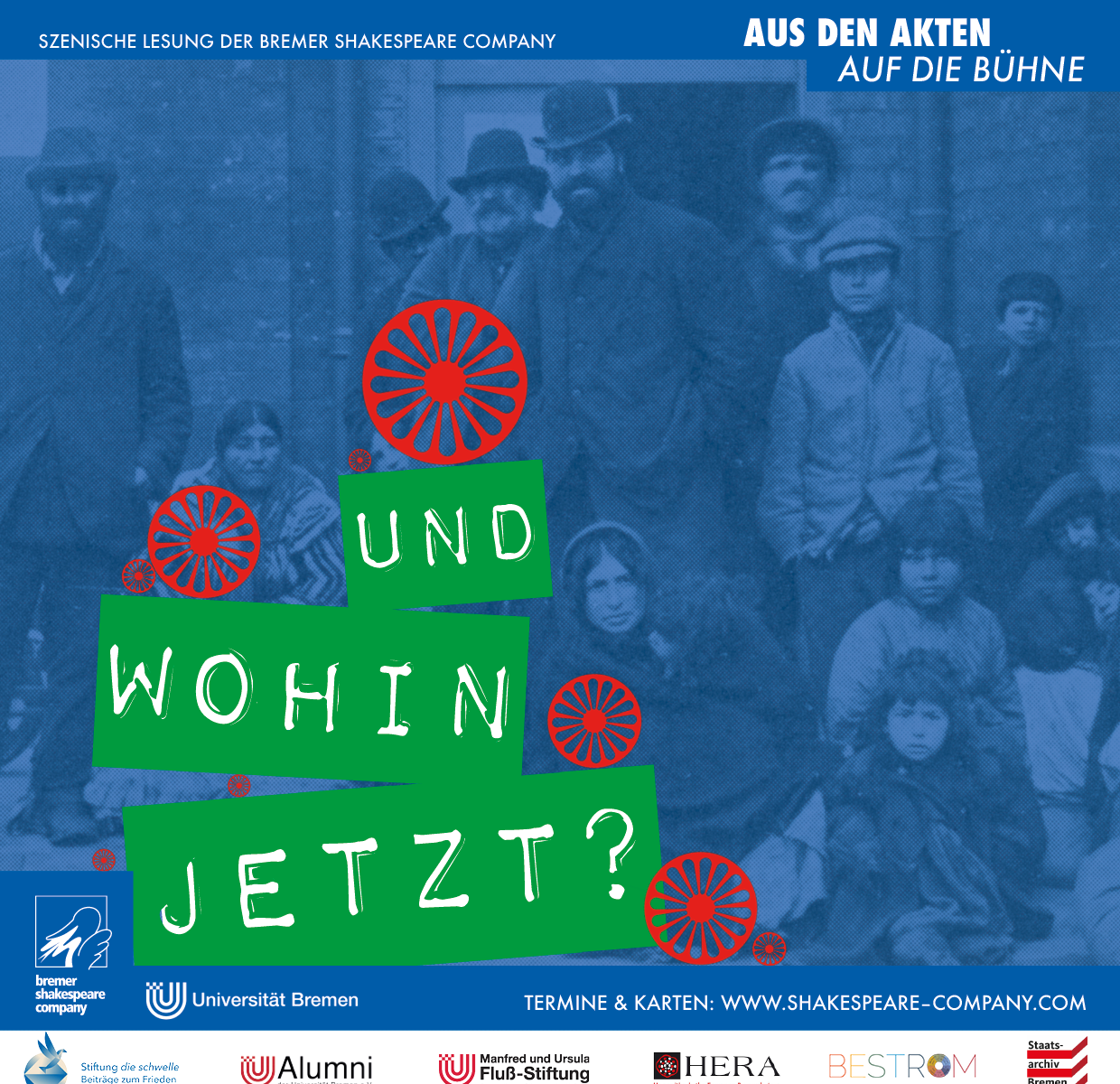

Die Projektreihe „Aus den Akten auf die Bühne“ der Bremer Shakespeare Company arbeitet an der Schnittstelle zwischen Geschichtswissenschaft und Dokumentartheater. Nun, zehn Jahre nach der Premiere, wird der Fall einer Frau auf die Bühne zurückgeholt, die im NS-Regime vom Opfer zur Täterin wurde.

Von Jens Fischer

9. März 2022. Kraftvoller Schauspieler-Gang über die Bühne, schmucklose Verkündigung von Ort, Zeit und Handlung: „14. Januar 1948, Haus des Reichs, Bremen, Deutschland, Vernehmung von Fräulein Margarete Ries.“ Sie wurde kurz zuvor von einer jüdischen KZ-Überlebenden im Bremer Hauptbahnhof als bestialischer Auschwitz-Kapo „Gretel“ wiedererkannt und angezeigt, anschließend festgenommen. Sie soll Mithäftlinge nicht nur geschlagen, sondern mit „Vergnügen“ auch zu Tode geprügelt oder lebendig den Wachhunden zum Fraß vorgeworfen haben. Das weist Ries gegenüber dem deutschen Entnazifizierungsbeamten Alfred Göbel zurück. Nachdem Kronzeugin Feiga Berkmann zu Details befragt wurde, nimmt US-Offizier Harold Oppenheim die Angeklagte ins Kreuzverhör.

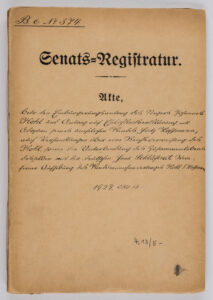

Eine unheimlich intensive Szene. Aber kein Dramatiker hat sie geschrieben. Es handelt sich um das Original-Verhörprotokoll, das für die Bühne den großen Vorteil hat, bereits dialogisch verfasst worden zu sein. In ihrer Aufführungsreihe „Aus den Akten auf die Bühne“ beleuchtete die Bremer Shakespeare Company seit 2007 bereits 18 solcher Fundstücke. Behandelt wurden Themen wie die Revolution 1918/19, „Lästige Ausländer – Ausweisungsverfahren in den 20er Jahren“, der Konkurs des Unternehmens Nordwolle, die koloniale Vergangenheit Bremens, „Zigeunerpolitik“ im Deutschen Kaiserreich, deutsche Polarforschung bis hin zu „Staatsschutz, Treuepflicht, Berufsverbot“. Mehr als 20.000 Besucher zählte bisher der künstlerische Leiter Peter Lüchinger, der an diesem Abend den Alfred Göbel spielt.

„Nicht einmal mit den Augen gezuckt.“

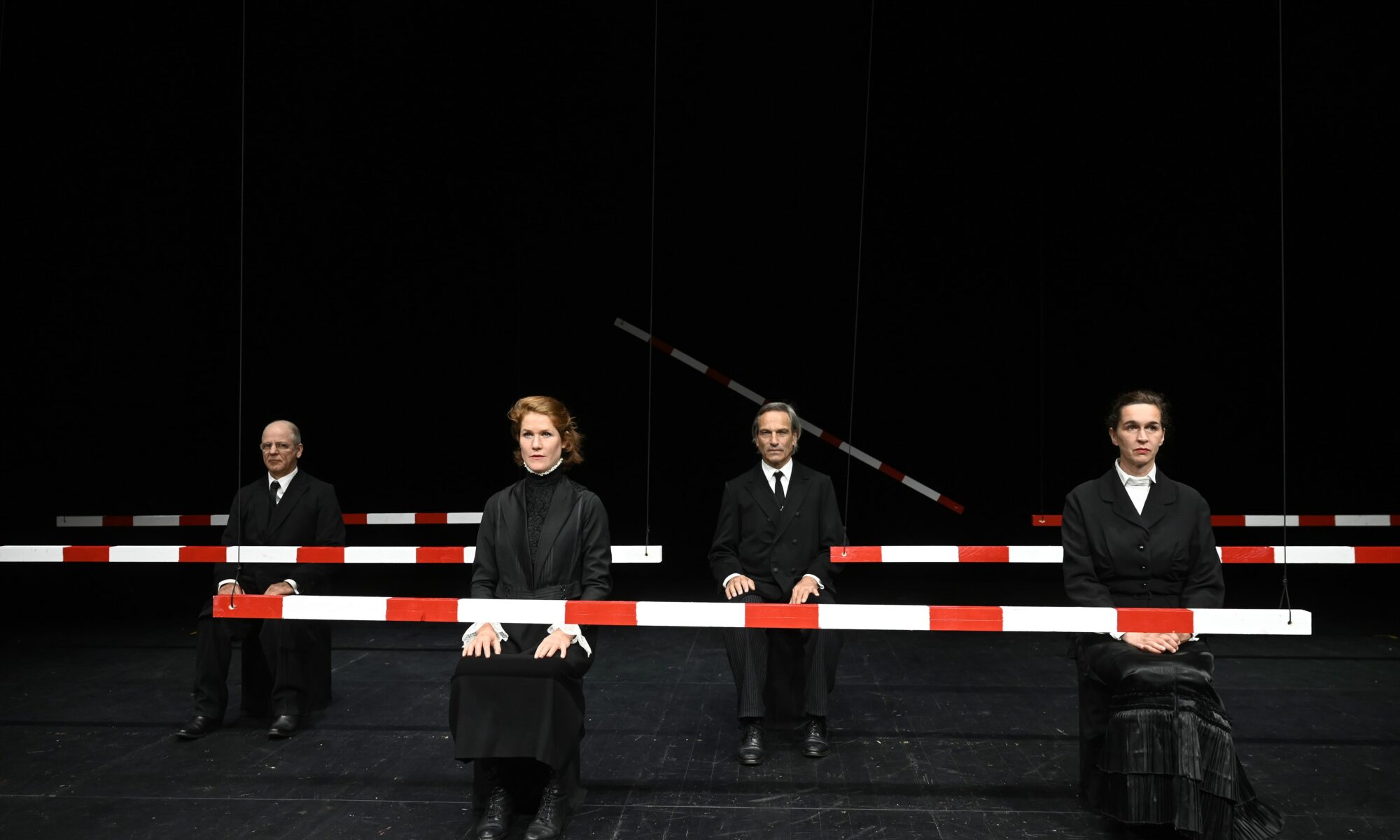

Das Konzept: Gerade die Geschichte der Nazizeit verlebendigen, weil inzwischen fast alle Zeitzeugen verstorben sind. Die puren Worte der Dokumente sollen im Mittelpunkt stehen, also weitgehend die Mittel der Bühnenkunst verweigert werden. Am Weltfrauentag kam im Theater am Leibnizplatz nun die Ries-Geschichte zu Gehör. Bis auf wenige Tische und Stühle ist die Spielfläche leer, was als Verhörbüro-Bühnenbild funktioniert. Keine Regieideen, Ausstattungs- und Lichteffekte, Bewegungen im Raum oder Fremdtexte lenken vom O-Material ab. Aber es werden auch nicht nur einst niedergeschriebene Texte prononciert vorgelesen, sondern zurückgenommen emotionalisiert und vielleicht gerade deswegen umso klarer und eindringlicher gespielt.

Die Darsteller gehen in die Haltung der Figuren und gestalten sie mit Mimik und Sprachgestus aus. Sehr schön etwa der US-amerikanische Akzent im insistierenden Fragenfuror des sehr präsenten Michael Meyer. Mit kühler Beiläufigkeit die Traumata und Gerechtigkeitswut versteckend gibt Erika Spalke diverse Zeuginnen. Mehr als nur eine Entwicklung deutet Petra-Janina Schultz in der Ries-Rolle an. Erst nimmt sie selbstsicher genervt die Vorhaltungen entgegen, blickt dann ungerührt schweigend ins Leere und hat „nicht einmal mit den Augen gezuckt“, wie Oppenheim sich empört und resümiert: „Ich werde froh sein, wenn Sie hängen.“ Aber so nach und nach quälen die Frager hinter der naiven Unschuldsmaskerade erste Andeutungen der Wahrheit heraus. Und so verändert sich auch die Wahrnehmung. Während ihrer emotionslosen Zurückweisung ist man sofort vom dezivilisierten Verhalten der Kapo-Ries überzeugt, was dann vom Mitgefühl abgefedert wird, das zu ihren privaten Erzählungen erwächst.

Ihre eigene Verhaftung geschah, weil sie als „arbeitsscheu“ galt, Auslandssender hörte und einen Mann mit ihrer Geschlechtskrankheit ansteckte. Aufgrund dieses „liederlichen Lebenswandels“ wurde Margarete Ries ins Frauen-KZ Ravensbrück deportiert, der Gruppe der „Asozialen“ zugeteilt und all dem Grauen des Lagerlebens ausgesetzt. Irgendwie würdevoll wirkt es dann, wenn sie mit lieblicher, demütig runtergedimmter Stimme vorsichtig schuldbewusst und reuewillig erscheint. Aber den Eindruck bald wieder zerstört, indem sie Verantwortung für ihr Handeln verneint und sich als ein hilflos unter dem „Zwang der SS“ stehendes Opfer inszeniert, dem es nur um Lebenserhaltung ging.

Durch alle Hinter-, Vorder-, Quer und Untergründe

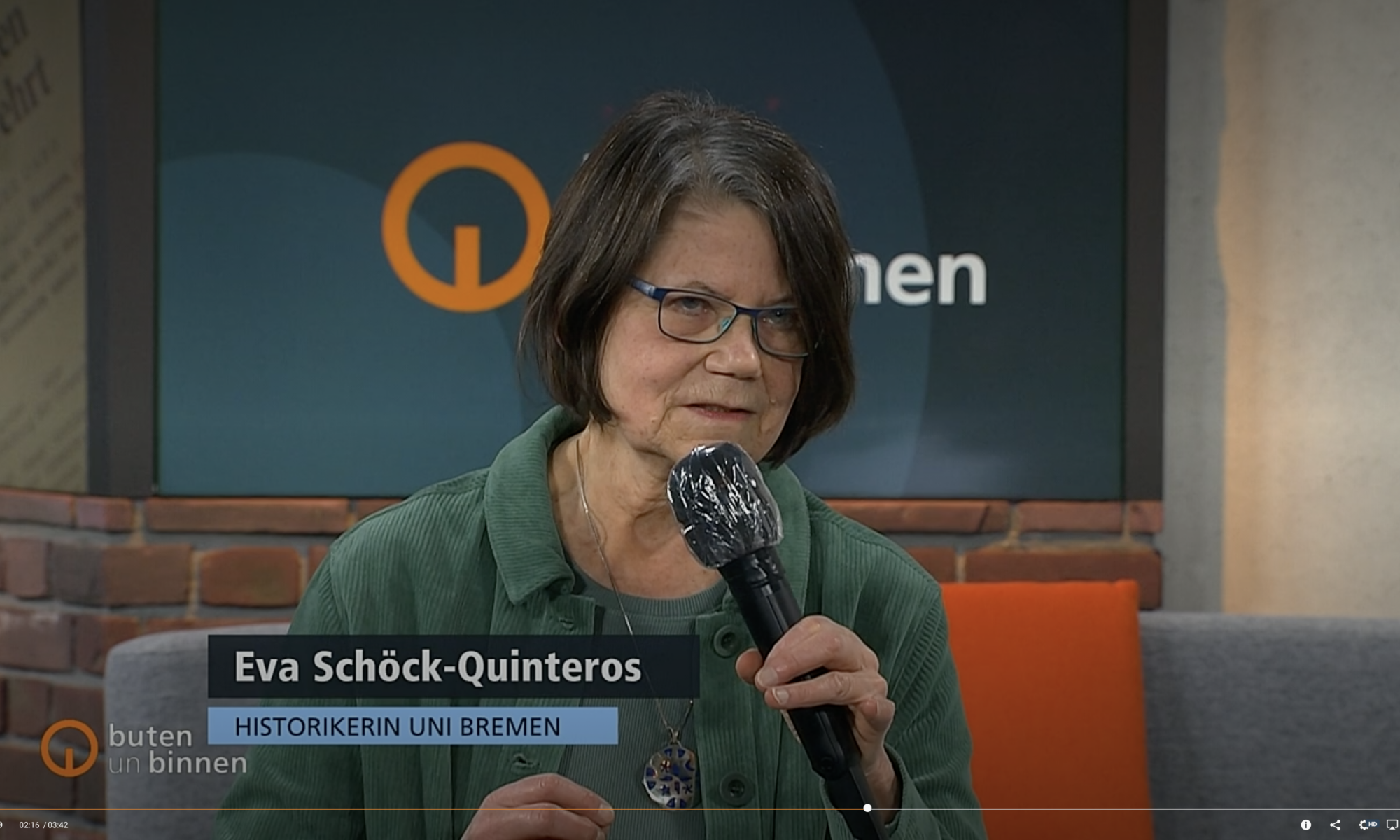

All das ist Geschichtswissenschaft live. Der Blick zurück ist keine dröge Angelegenheit mehr, die uns in Kenntnis setzt, was längst vorbei ist, um zu verstehen, was jetzt so passiert. Die stummen Zeugnisse auf Aktenpapier ohne viele geschmäcklerische Zutaten theatral zu verköstigen, hat die am Institut für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen dozierende Eva Schöck-Quinteros initiiert. In zweisemestrigen Seminaren suchen sich jeweils etwa 20 Studierende ein Thema und erkunden dessen bremische bis regionalgeschichtliche Bedeutung. Forschend lernen nennen sie das. Monatelange Arbeit vor allem im Staatsarchiv Bremen ist die Folge, zusätzlich müssen Hinter-, Vorder-, Quer und Untergründe recherchiert werden. Die werden nur in den Begleitbüchern veröffentlicht, auf der Bühne ist Kontext- und Zusatzmaterial verpönt. Der Deal mit dem Theater: Die Abschriften aller erschlossenen Dokumente, meist so um die 1.000, werden Peter Lüchinger für die dramaturgische Arbeit, Spezifizierung des Themas, sowie eine dramatische Zuspitzung überlassen. Es gilt, aus Prozessunterlagen, Tagebüchern, Zeugenaussagen, Anordnungen, Interviews, Zeitungsartikeln und Briefen etwa zweistündige Abende zu komponieren. Die Vorlagen dürfen sprachlich nicht verändert, nur gekürzt und montiert werden.

Dokumentartheater in relativ reiner Form also. Allerdings fertigt Lüchinger aus den Ries-Akten eine zunehmend redundante Fassung. Für diese Lesung wollten die Studierenden etwas über die Entnazifizierung „ganz normaler“ Frauen herausfinden – und entdeckten, dass sie auch ihren Beitrag zum Holocaust geleistet haben. Beispielhaft funktioniert das im Fall Ries. Geradezu zeitlos wirkt er in der Ambivalenz der Täter-Opfer-Problematik – wie Ries vom KZ-Häftling zur Peinigerin und Mörderin ihrer Mitgefangenen und schließlich zur stets hilfsbereiten Biederfrau der 1950/1960er Jahre wurde. Steckt in jedem von uns ein potenzieller Schlächter? Zumindest sei jeder verführbar, gerade wenn er ums Überleben kämpft, legt der Abend nahe. Und betont: Bestraft wird das nicht. Das Gericht spricht Ries frei, weil sie ohne Tätervorsatz und ohne NS-politische Überzeugung als nur willenloses Werkzeug der Vorgesetzten fungierte. Das ist ein Freispruch für alle Schreibtischtäter, Mitläufer und Behaupter, man habe lediglich Befehle ausgeführt. Was gerade in unseren Tagen staatlich angewiesenen Mordens in der Ukraine noch verstörender klingt.

Online unter: https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=20727