Auf den Spuren der Familie Rosenberg

Der Familie Rosenberg ging es wie vielen jüdischen Familien in der Zeit des Nationalsozialismus: Sie wurde nach und nach diskriminiert, entrechtet, bedroht, zur Auswanderung gedrängt, an der Flucht gehindert, auseinandergerissen, interniert, deportiert und ermordet. Nur Tochter Gertrud konnte rechtzeitig in die USA fliehen. An die Ermordung ihrer Eltern Siegmund und Frieda sowie ihres Bruders Helmut erinnern heute Stolpersteine in Bremen.

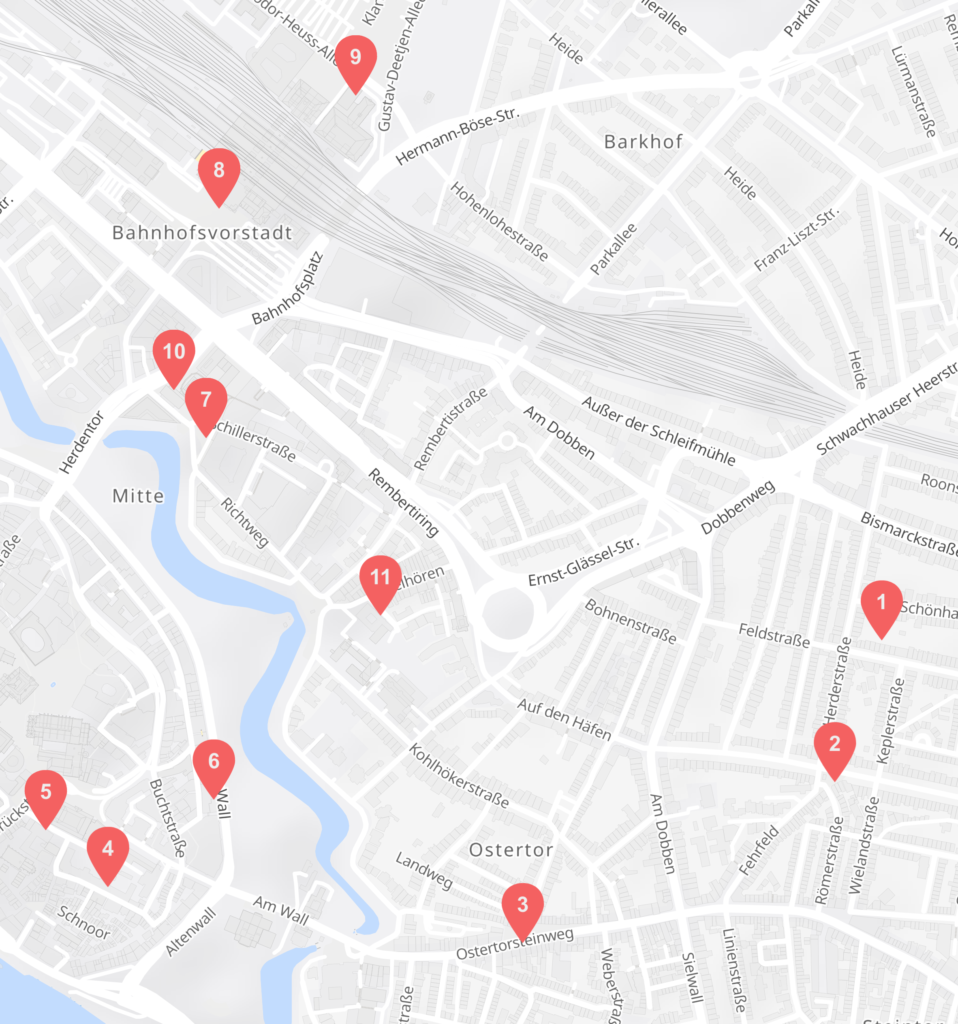

Ihr hört den Audiowalk auf einem Rundgang durch die Bremer Innenstadt oder hier über unsere Website. 11 Hörstationen berichten auf der Grundlage von Quellen aus dem Staatsarchiv Bremen über die Lebenswege der Familie Rosenberg.

Hinweise zum mobilen Abruf der Hörstationen findet ihr am Ende dieser Seite. Der Audiowalk beginnt in der Feldstraße 22 und endet am Staatsarchiv 1. Der Spaziergang dauert etwa 2 Stunden.

Das Projekt wurde von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ im Wettbewerb „Theater. Macht. Geschichte.“ ausgezeichnet.

Die Geschichte der Familie in 11 Stationen

Station 0 – Einführung in der Feldstraße – Länge: 3:24 Min.

Die Familie Rosenberg – das sind die Eltern Siegmund und Frieda, die Tochter Gertrud und der Sohn Helmut. Eine jüdische Familie zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Begleitet uns mit diesem Audiowalk auf ihren Spuren durch Bremen! Wir verfolgen ihre Lebenswege in die Niederlande, die USA und in die deutschen Vernichtungslager. Dabei erfahrt ihr nicht nur etwas über das Geschehen in Bremen zur Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch über den Umgang anderer Staaten mit geflüchteten Juden und Jüdinnen.

Station 1 – Feldstraße 22 – Länge: 5:36 Min.

In der Feldstraße 22 hatte die Familie Rosenberg eine kleine Wohnung in Bremen. Hier lebte sie nach ihrem Umzug aus Bassum das letzte Mal zusammen. Im August 1938 versuchte sie vergeblich nach Argentinien auszureisen. Nur Gertrud bekam im September 1938 ein Visum für die USA.

Station 2 – Auf dem Weg zu Station 3 – Länge: 3:11 Min.

Nach Gertrud trennte sich auch Helmut von seinen Eltern. Sein Weg führte ihn zunächst nach Hamburg und dann in die Niederlande.

Station 3 – Ostertorsteinweg 77 – Länge: 3:43 Min.

Ende Februar 1939 kamen Frieda und Siegmund Rosenberg bei Verwandten im Ostertorsteinweg unter. Siegmund konnte im Mai 1939 aus Deutschland ausreisen. Frieda blieb allein in Bremen zurück.

Station 4 – Kolpingstraße 4–6 – Länge: 3:31 Min.

Seit Jahren traten Vorurteile und Hass gegenüber Jüdinnen und Juden immer offener zu Tage – auch in Bremen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstörte die SA die Synagoge.

Station 5 – Ecke Dechanatstraße / Am Landherrenamt – Länge: 3:26 Min.

Seit 1982 erinnert dieses Mahnmal an die fünf in der Reichspogromnacht ermordeten Bremer Jüdinnen und Juden. 170 Männer und Jungen wurden am nächsten Tag in das KZ Sachsenhausen deportiert – auch Siegmund Rosenberg.

Station 6 – Am Wall 199 – Länge: 2:36 Min.

Hier befand sich die Bremer Zentrale der Geheimen Staatspolizei. Ihre Aufgabe war die Überwachung und Bekämpfung der Gegnerinnen und Gegner des Nationalsozialismus. Hierzu zählte die Gestapo neben den politischen Aktivistinnen und Aktivisten vor allem auch Jüdinnen und Juden, Romnja und Roma, Homosexuelle und Zeugen Jehovas.

Station 7 – Finanzamt am Rudolf-Hilferding-Platz 1 – Länge: 3:00 Min.

Im Haus des Reichs beteiligten sich die Beamten der Finanzverwaltung an der Ausbeutung jüdischer Menschen.

Station 8 – Bahnhofsvorplatz – Länge: 5:05 Min.

Anfang Mai 1939 fuhr Siegmund Rosenberg nach Hamburg. Dort ging er an Bord der „ST. LOUIS“, deren Ziel Kuba war. Doch das Schiff durfte nicht in Havanna anlegen.

Station 9 – Theodor-Heuss-Allee 2 – Länge: 6:06 Min.

Frieda Rosenberg erhielt im Oktober 1941 den sogenannten Evakuierungsbefehl. Hunderte Jüdinnen und Juden wurden aus Bremen nach Minsk deportiert. Unter ihnen mehrere Verwandte von Frieda Rosenberg. Keiner überlebte.

Station 10 – Contrescarpe 73 – Länge: 3:40 Min.

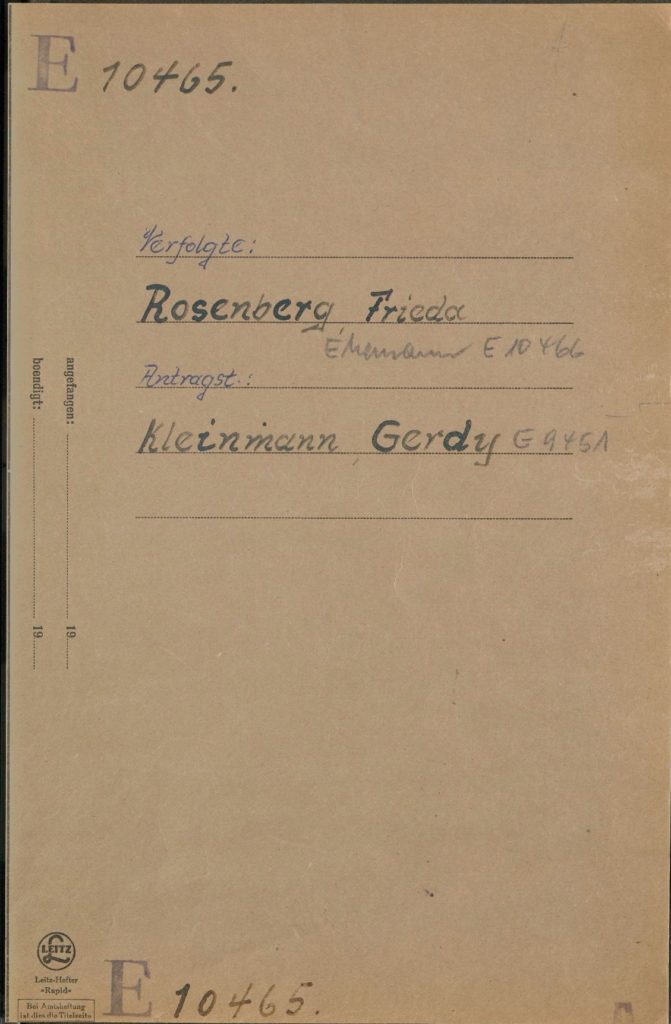

Gertrud Rosenberg stellte nach dem Krieg acht Anträge auf Wiedergutmachung. Das Verfahren dauerte insgesamt 15 Jahre, in dem sie nachweisen musste, was mit ihrer Familie geschehen war.

Station 11 – Am Staatsarchiv 1 – Länge: 2:58 Min.

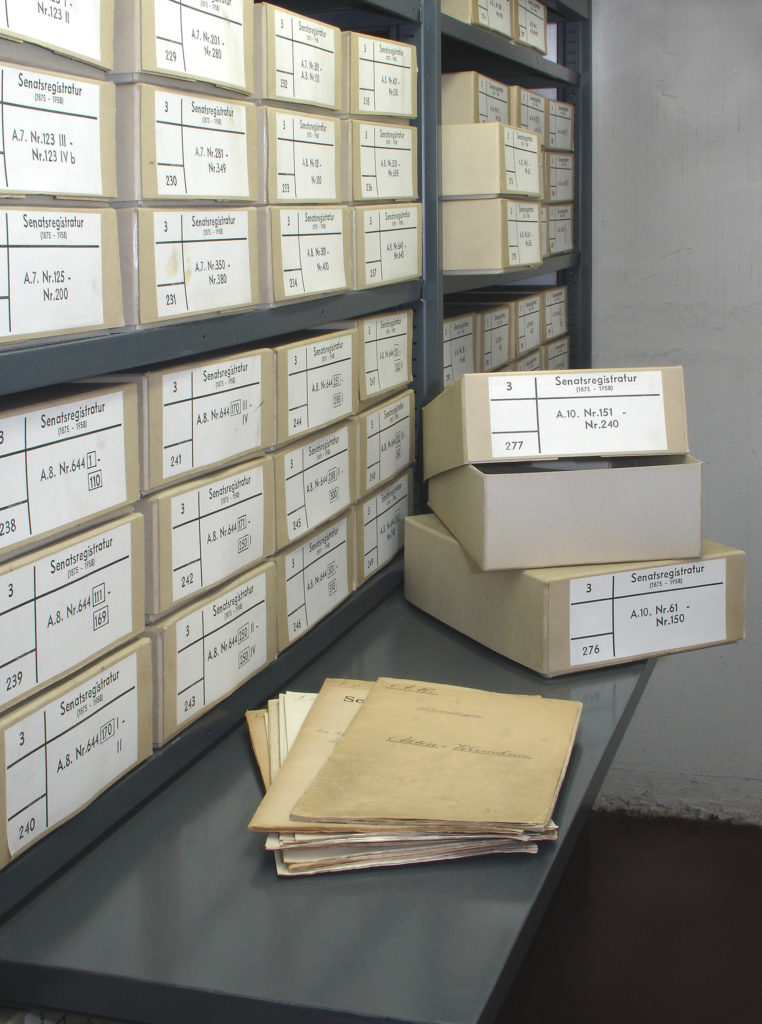

Wie haben wir von der Familie Rosenberg erfahren? Hier im Staatsarchiv liegen noch viele Akten, die solche Geschichten dokumentieren. Auch auf anderen Webseiten wie die der Projekte stolpersteine-bremen.de und

spurensuche-bremen.de findet ihr viele Informationen über die Jahre 1933-45 in Bremen.

Der Audiowalk als Spaziergang durch Bremen

Vorbereitung

Für den Audiowalk nutzen wir die App „radio aporee – miniatures for mobiles“. Ladet die App für Android im Google Playstore oder für iOS im App Store herunter. Radio Aporee ist eine offene Plattform, auf der jeder Audiodateien veröffentlichen kann. Daher seht ihr in der App auch andere Audioprojekte. Für den Audiowalk muss die GPS-Funktion eurer Smartphones aktiviert sein.

Vor Ort

- Startet die App in der Feldstraße 22 und wählt über die Funktionstaste „start walk“ den Audiowalk aus. Der Walk wird im entsprechenden Gebiet angezeigt. Ihr könnt die Töne aber erst hören, wenn ihr euch in der Nähe befindet.

- Die App zeigt euch eure aktuelle Position als Punkt auf einem Stadtplan mit unseren Stationen. Sobald ihr in den Radius einer Station hineingehen, wird der jeweilige Ton abgespielt. Ihr könnt eure eigenen Wege gehen; eine Reihenfolge haben wir auf diesem Flyer vorgeschlagen.

- Die einzelnen Stationen haben verschiedene Radien. In der App könnt ihr die genaue Größe leider nicht erkennen. Meist ist die tatsächliche Hörblase größer als der rote Kreis, den ihr auf dem Plan in der App seht.

- Verlasst ihr unbeabsichtigt eine Hörblase vor dem Ende der Tonspur, könnt ihr jederzeit wieder umkehren und weiterhören.

- Hohe Gebäude und dichte Wolken können die GPS-Ortung beeinflussen. Wenn ihr an den Stationen in Bewegung bleibt, erhöht dies die Genauigkeit.

- Ein Tipp: Stellt die Ruhefunktion eures Smartphones vorübergehend aus. Geht eurer Gerät in den Ruhezustand, wird der Audiowalk unterbrochen, und ihr müssen eurer Smartphone wieder „aufwecken“, um weiterzuhören.

- Noch ein Tipp: Solltet ihr trotz dieser Hinweise Schwierigkeiten mit der Technik haben, dann hilft meist ein Neustart der App.

Informationen zum Mitnehmen

Alle Informationen zum Audiowalk inkl. der Kurzbeschreibungen der Stationen sowie der Karte findet ihr in unserem Flyer: PDF.